Escrito por: Juan Bosch

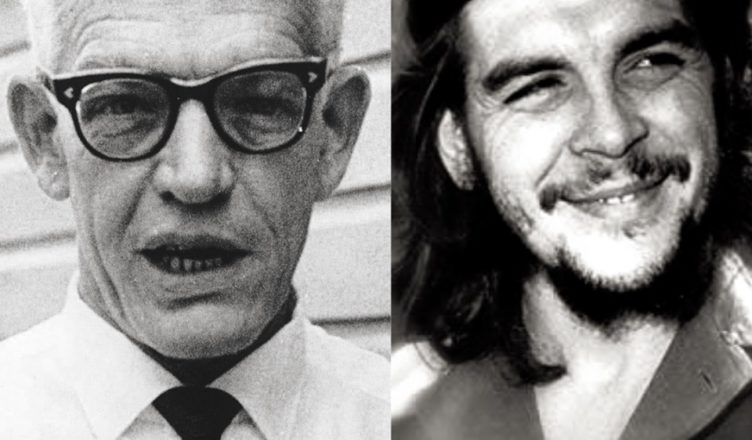

República Dominicana,.- lunes.- 17.-junio.- 2019.- Che Guevara visitó algunas veces mi casa de Costa Rica. Esto sucedía en los primeros meses de 1954, cuando nadie sospechaba que el joven médico trotamundos iba a tener celebridad internacional. Mi hijo León, que empezaba entonces a pintar retratos y que vivía conmigo en el pequeño y dulce país centroamericano, había hecho amistad con algunos exiliados argentinos antiperonistas y a través de esa amistad llegaban a verme, a tomar taza de café y a cambiar opiniones sobre los problemas de una América que en esos años era un muestrario de dictadores. Fue uno de esos exiliados –el doctor Rojo, sino recuerdo mal– quien llegó un día acompañado de un joven silencioso, serio, que de vez en cuando sacaba del bolsillo de la camisa un inhalador y se lo aplicaba en la nariz mientras apretaba la diminuta vejiga del instrumento. Ese joven era el doctor Ernesto Guevara. Ya para entonces sus amigos le llamaban Che, apelativo nacional de los argentinos.

Ernesto Che Guevara era asmático –y de ahí el uso del inhalador–, pero su cuerpo estaba constituido como si no lo fuera. No tenía el pecho hundido ni era bajito ni delgado. No llegaba a ser alto; no era grueso; no era musculoso. Sin embargo, producía sensaciones de firmeza física. Tenía unos rasgos que lo hacían inconfundible: la frente, los arcos superficiales, las cejas, los ojos, la nariz y la boca. Esos rasgos hacían evocar inmediatamente a Beethoven, y recuerdo haberle dicho a mi hijo León estas palabras: “Ese muchacho tiene rostro beethoviano”. Su mirada era a la vez fija e intensa, pero con más fijeza que intensidad, y muy clara, casi iluminada. Oía cuidadosamente y solo de tarde en tarde hacía alguna pregunta, pero siempre era una pregunta que iba directamente al fondo del problema que estaba siendo tratado.

Ernesto Che Guevara era asmático –y de ahí el uso del inhalador–, pero su cuerpo estaba constituido como si no lo fuera. No tenía el pecho hundido ni era bajito ni delgado. No llegaba a ser alto; no era grueso; no era musculoso. Sin embargo, producía sensaciones de firmeza física. Tenía unos rasgos que lo hacían inconfundible: la frente, los arcos superficiales, las cejas, los ojos, la nariz y la boca. Esos rasgos hacían evocar inmediatamente a Beethoven, y recuerdo haberle dicho a mi hijo León estas palabras: “Ese muchacho tiene rostro beethoviano”. Su mirada era a la vez fija e intensa, pero con más fijeza que intensidad, y muy clara, casi iluminada. Oía cuidadosamente y solo de tarde en tarde hacía alguna pregunta, pero siempre era una pregunta que iba directamente al fondo del problema que estaba siendo tratado.

Según me d ijo él mismo, Guevara había llegado a Costa Rica desde Panamá; era médico especializado en alergias y recorría América con la ilusión de conocerla toda. De Costa Rica pensaba ir a Guatemala y me pidió algunos datos sobre el país. En la Argentina se había opuesto a Perón y no quería volver a su tierra mientras gobernara el general. En el año 1958, cuando ya el nombre de Ernesto Guevara era conocido en todo el mundo y yo me hallaba en Venezuela, Rómulo Betancourt me preguntó, por lo menos en tres ocasiones distintas, quién era el Che. Algunos de los venezolanos que habían estado en el exilio con Betancourt en Costa Rica le habían dicho que Guevara había estado también por esos días en Costa Rica, pero Betancourt no lo recordaba. Betancourt iba a visitarme a menudo – como yo a él– y en algunas de esas visitas él y el Che coincidieron; es más, en varias oportunidades Guevara se dirigió a él, siempre con un respeto visible y siempre con esas preguntas a la vez simples y agudas, muy directas, que eran tan características del joven médico argentino. Yo le explicaba a Betancourt quién era y cómo era ese renombrado Che Guevara; se lo describía físicamente, le recordaba que en cierta ocasión Guevara le había preguntado esto y lo otro.

ijo él mismo, Guevara había llegado a Costa Rica desde Panamá; era médico especializado en alergias y recorría América con la ilusión de conocerla toda. De Costa Rica pensaba ir a Guatemala y me pidió algunos datos sobre el país. En la Argentina se había opuesto a Perón y no quería volver a su tierra mientras gobernara el general. En el año 1958, cuando ya el nombre de Ernesto Guevara era conocido en todo el mundo y yo me hallaba en Venezuela, Rómulo Betancourt me preguntó, por lo menos en tres ocasiones distintas, quién era el Che. Algunos de los venezolanos que habían estado en el exilio con Betancourt en Costa Rica le habían dicho que Guevara había estado también por esos días en Costa Rica, pero Betancourt no lo recordaba. Betancourt iba a visitarme a menudo – como yo a él– y en algunas de esas visitas él y el Che coincidieron; es más, en varias oportunidades Guevara se dirigió a él, siempre con un respeto visible y siempre con esas preguntas a la vez simples y agudas, muy directas, que eran tan características del joven médico argentino. Yo le explicaba a Betancourt quién era y cómo era ese renombrado Che Guevara; se lo describía físicamente, le recordaba que en cierta ocasión Guevara le había preguntado esto y lo otro.

“Era aquel joven que iba con un inhalador y que fumaba tabacos, no cigarrillos ni pipa; uno que se sentaba siempre en el mismo sitio, entre el comedor y la sala”, le decía. Pero no había manera de que Betancourt recordara a Ernesto Guevara.

Yo notaba –y no se necesitaba ser un buen observador para darse cuenta de ello– el respeto que Che Guevara tenía por Betancourt y por mí, la atención con que oía cualquiera cosa que decíamos; y notaba también que el joven argentino trataba de buscar algo, tal vez una orientación. Debía haber alguna cosa que era para él más importante, y entendía que lo que deseaba era dedicarse a actividades científicas. Muy parcamente, me lo dejó entrever cuando le pregunté a qué pensaba dedicarse cuando terminara de recorrer las tierras apasionantes de América. La impresión que tenía yo entonces era que el Che Guevara a sus veinticinco o veintiséis años –pues no parecía tener más– buscaba su destino y no sabía dónde estaba ese destino.

Francam ente, no esperé verlo actuando en política, y menos aún en Cuba, y mucho menos todavía en acciones guerrilleras. Me pareció que estaba temperamentalmente dotado para la investigación científica; era controlado, aunque sin duda nada frío, y llegaba rápidamente al fondo de los problemas que le llamaban la atención. Nunca supuse que podría convertirse alguna vez en un líder comunista. Unos años más tarde, en Caracas, me visitó un joven norteamericano Miradas sobre nuestra América que quería saber de mi boca si el Che era comunista cuando estaba en Costa Rica. “No”, le dije. “En esos tiempos no sentía la menor inclinación al comunismo no creo que tuviera idea de qué era eso”. Y yo no andaba equivocado. Pocos días después Guevara declaró en La Habana que él –dijo propiamente, “nosotros”– había conocido al marxismo en la Sierra Maestra. Y yo soy muy tonto o Guevara era hombre que decía la verdad en todas las circunstancias.

ente, no esperé verlo actuando en política, y menos aún en Cuba, y mucho menos todavía en acciones guerrilleras. Me pareció que estaba temperamentalmente dotado para la investigación científica; era controlado, aunque sin duda nada frío, y llegaba rápidamente al fondo de los problemas que le llamaban la atención. Nunca supuse que podría convertirse alguna vez en un líder comunista. Unos años más tarde, en Caracas, me visitó un joven norteamericano Miradas sobre nuestra América que quería saber de mi boca si el Che era comunista cuando estaba en Costa Rica. “No”, le dije. “En esos tiempos no sentía la menor inclinación al comunismo no creo que tuviera idea de qué era eso”. Y yo no andaba equivocado. Pocos días después Guevara declaró en La Habana que él –dijo propiamente, “nosotros”– había conocido al marxismo en la Sierra Maestra. Y yo soy muy tonto o Guevara era hombre que decía la verdad en todas las circunstancias.

Che Guevara se hizo comunista –por lo menos, marxista– en las montañas cubanas y se abrazó a esa doctrina con una fe tan dura que murió por ella. Pero quien observe cuidadosamente la trayectoria del legendario personaje que ha caído en las selvas bolivianas, tiene que distinguir un matiz peculiar en el comunismo del Che Guevara: era comunista porque era intensamente antiyanqui. Ahora bien, ¿por qué se había convertido en antiyanqui hasta la raíz de su alma, él, que cuando andaba por América buscaba una orientación de otro tipo?

La respues ta a esa pregunta hay que buscarla en Guatemala. En alguna parte –creo que en una revista francesa– leí que el médico guerrillero había sido consejero de Arbenz, pero eso es una simpleza insigne. Al llegar a Guatemala, Guevara no tenía ningún bagaje político o de otra índole que pudiera llevarlo a la categoría de consejero del entonces presidente Jacobo Arbenz. Pero los informes que tengo de personas que estuvieron en Guatemala en esos días indican que los sucesos que tuvieron lugar en aquel país a raíz de la llegada del joven médico argentino –a mediados de 1954– produjeron una impresión profunda y perturbadora a su ánimo.

ta a esa pregunta hay que buscarla en Guatemala. En alguna parte –creo que en una revista francesa– leí que el médico guerrillero había sido consejero de Arbenz, pero eso es una simpleza insigne. Al llegar a Guatemala, Guevara no tenía ningún bagaje político o de otra índole que pudiera llevarlo a la categoría de consejero del entonces presidente Jacobo Arbenz. Pero los informes que tengo de personas que estuvieron en Guatemala en esos días indican que los sucesos que tuvieron lugar en aquel país a raíz de la llegada del joven médico argentino –a mediados de 1954– produjeron una impresión profunda y perturbadora a su ánimo.

Yo no podría ahora precisar en qué mes salió Guevara de Costa Rica hacia Guatemala, pero debe haber sido entre marzo y mayo de 1954. Ya para esos meses se esperaba el zarpazo de Washington sobre el gobierno de Arbenz. Día por día se veía crecer la propaganda que presentaba a Arbenz como un agente comunista. Hasta Dorothy Thompson, una columnista norteamericana que pasaba por liberal hasta límites de radicalismo –esposa divorciada o viuda del celebrado autor de Babitt y Calle Mayor– se lanzó, con todo peso, a acusar al gobernante guatemalteco de ser un tenebroso agente ruso. Recuerdo que entre las noticias que corrían por Centro América había una concedida para abusar de la ignorancia de la gente: que Arbenz había recibido de Rusia un cargamento de bombas atómicas del tamaño de pelotas de tenis –todavía hoy no pueden fabricarse de ese tamaño– que iban a ser usadas dentro de los Estados Unidos. El submarino ruso y las granadas chinas “halladas” por los yanquis en Santo Domingo a principios de mayo de 1965, eran mentiras menos escandalosas que las de aquellas mini-bombas “A” del coronel Arbenz.

Che Guevara llegó a Guatemala y a poco fue derrocado el gobiernos de Arbenz. Guevara, y todo el mundo en las dos Américas, sabían que había sido derrocado “por orden superior”. Esa intervención – que no fue abierta, como la de Santo Domingo– dejó en el alma del médico argentino una huella que era como una herida siempre viva. Desde que Che Guevara salió del anonimato tuve la impresión –y la sigo teniendo– de que su lucha estuvo dedicada más que nada a combatir a los Estados Unidos, y que la raíz de esa actitud está en los hechos de Guatemala.

Santo Domingo– dejó en el alma del médico argentino una huella que era como una herida siempre viva. Desde que Che Guevara salió del anonimato tuve la impresión –y la sigo teniendo– de que su lucha estuvo dedicada más que nada a combatir a los Estados Unidos, y que la raíz de esa actitud está en los hechos de Guatemala.

Hay algo que los norteamericanos no han aprendido en siglo y medio de relaciones con nuestros países, y desde luego no lo aprenderán jamás, porque si este mundo ha visto un pueblo duro para adquirir conocimientos humanos –no científicos–, ese pueblo es el de los Estados Unidos. Allí pululan los técnicos en relaciones públicas, pero no hay entre ellos, dos que se hayan dado cuenta de que la América Latina es, un término de sensibilidad, una unidad viva. Un tirano de Venezuela ofende, con su sola existencia, a los jóvenes de Chile y El Salvador tanto como a las juventudes venezolanas; una intervención norteamericana en Guatemala le duele tanto a un joven médico argentino como puede dolerle al guatemalteco más orgulloso.

Che Guevara salió hacia Guatemala y a poco yo salí para Bolivia, precisamente para esa tierra de altas pampas y de selvas nutridas donde él iba a caer trece o catorce años después de haber estado visitando mi casa de exiliado en Costa Rica. No volví a verlo más, pero tan pronto oí su nombre a principios de 1957, cuando ya él estaba en la Sierra Maestra, recordé a aquel joven médico argentino. Lo recordaba con toda nitidez. Recordaba no solo su presencia física sino hasta su voz. ¿Por qué? No podría decirlo. Tal vez me impresionado aquel tono de fijeza, y de cierta ansiedad que veía en sus ojos, en su tipo peculiar de mirada; una ansiedad como de quien necesita ser y no halla la manera de realizarse; la de alguien que está seguro de que tiene un destino y no sabe como cumplirlo. La televisión española transmitió unas escenas relativas a la muerte de Guevara. Se veía un villorrio en la selva boliviana, un villorrio que era la estampa de la soledad, la miseria y la ignorancia; se veía un general cubierto de oropeles, cintajos y medallas, y se veía el cadáver del Che Guevara tirado en una mesa. Ahí estaba resumido el drama de América: La miseria, la opresión, no preso, no herido, sino aniquilado a tiros. Yo evoqué unas palabras de Gregorio Luperón que dicen más o menos así: “El que pretende acabar con la revolución matando a los revolucionarios es como el que piensa que puede apagar la luz del sol sacándose los ojos”.

Enrique Alberto Cabrera Vásquez