Escrito por: Elsa Pedal Nadal

Santo Domingo, domingo 19 de septiembre 2021.- Cuando sentí el ruido del carro en la marquesina, me alegré y a la vez me extrañé: Homero no estaba supuesto a regresar a la casa, ya que había partido al atardecer y esa noche se quedaría a dormir en la que pronto seria nuestro nuevo hogar.

Lo esperé en la puerta, y antes de que la cruzara lo abracé muy fuerte, y sentí una sensación y un sentimiento increíbles de describir, y noté que hasta él lo percibió. Siempre me he preguntado si ya en ese momento, mi espíritu o mi alma, ¡qué se yo!, sabía lo que se nos avecinaba y por eso atesoraba cada minuto a su lado.

Lo esperé en la puerta, y antes de que la cruzara lo abracé muy fuerte, y sentí una sensación y un sentimiento increíbles de describir, y noté que hasta él lo percibió. Siempre me he preguntado si ya en ese momento, mi espíritu o mi alma, ¡qué se yo!, sabía lo que se nos avecinaba y por eso atesoraba cada minuto a su lado.

Aún abrazados me dijo, con tono preocupado, refiriéndose al lugar donde nos mudaríamos, que ese sitio era muy solitario y peligroso, sobre todo por las noches, porque ahí había pocos vecinos y muy alejados y si nos rodeaban nadie se enteraría; que había que desistir de la mudanza a ese lugar.

Acordamos que el día siguiente, él se quedaría trabajando donde una pariente suya que quería conocer a la niña, y yo llevaría a la imprenta los originales para un folleto que Homero había terminado de escribir. Luego, yo cambiaría por otro el vehiculo alquilado en que nos desplazábamos y después del almuerzo donde su prima, regresaríamos a nuestra casa, ubicada en un paraje solitario con pocas y distantes viviendas alrededor; por detrás y a la altura del km 15 de la nueva carretera Duarte.

Al día siguiente, miércoles 22 de septiembre del 1971, nuestra hija Keskea (Quisqueya, en lenguaje taíno), ya lista para salir, se quedó dormida. Homero no quiso despertarla, así que le desabotonó el vestidito por la espalda y la dejó en su cuna. Cambiamos los planes originales: él se quedaría en casa de unos compañeros donde yo recogería el material de su folleto y lo llevaría a imprimir.

Besó a Keskea y esa fue la última vez que vio a su hija, la que apenas contaba con nueve meses de edad.

Tras dejar la J.F. Kennedy, íbamos de Sur a Norte por la avenida Lope de Vega y doblamos a la derecha en la antigua avenida San Cristóbal (hoy Homero Hernández) Casi frente a CENADARTE y a la Escuela de Artes y Oficios, noté el repentino silencio de Homero; miré a mí alrededor y me di cuenta de que estábamos prácticamente rodeados por vehículos de todo tipo, con militares de civil y uniforme, fuertemente armados.

Tras dejar la J.F. Kennedy, íbamos de Sur a Norte por la avenida Lope de Vega y doblamos a la derecha en la antigua avenida San Cristóbal (hoy Homero Hernández) Casi frente a CENADARTE y a la Escuela de Artes y Oficios, noté el repentino silencio de Homero; miré a mí alrededor y me di cuenta de que estábamos prácticamente rodeados por vehículos de todo tipo, con militares de civil y uniforme, fuertemente armados.

Había hombres apostados detrás de árboles, y tirados en el piso sacando la cabeza por las esquinas de las calles. Miré hacia el frente y le dije a Homero las últimas palabras que escucharía de mí: ¡dobla allá, a la derecha!; tratando de que escapáramos por la esquina de la avenida Tiradentes donde estaba en construcción el local del Partido Reformista. Pero no creo que me estuviera escuchando; en ese mismo momento Homero frenó de golpe el cepillito y enseguida sentí que nos chocaron por detrás y por el frente, hacia el lado de mi asiento. Los fusiles apuntaban hacia nosotros y tras apretar con su mano mi rodilla izquierda, abrió su puerta y me dijo al tiempo que salía del auto: ¡No salgas, que te matan!

Con dificultad salí por mi puerta bloqueada, mientras escuchaba ráfagas de fusiles y tableteo de disparos de ametralladoras, y corrí por detrás del auto buscando a Homero pero ya estaba tirado en el suelo, boca abajo; y vi su espalda agujereada.

Con dificultad salí por mi puerta bloqueada, mientras escuchaba ráfagas de fusiles y tableteo de disparos de ametralladoras, y corrí por detrás del auto buscando a Homero pero ya estaba tirado en el suelo, boca abajo; y vi su espalda agujereada.

Me abalancé en su dirección, gritándole histérica a los policías: ¡asesinos, lo mataron, estaba desarmado, asesinos! Pero no pude tocarlo; me detuvieron con un par de culatazos en las piernas y me sujetaron por los brazos a mi espalda. Yo seguía tratando de llegar a su lado, gritando y forcejeando por soltarme.

Y entonces, a medio metro de su cuerpo exánime, se paró un militar — todavía los otros disparaban al aire, como locos– estiró su brazo derecho, tomó puntería con una pistola “cuarenta y cinco” y disparó el “tiro de gracia” a la cabeza de Homero al tiempo que decía, con voz fuerte y autoritaria: “Llévenselo!

En ese momento ya mis piernas no me sostenían y gritaba con más fuerza, hincada en el suelo mientras el policía, agachado también, me sujetaba fuertemente. Entre dos, levantaron su cuerpo, y al voltearlo, vi sus ojos abiertos y sin vida. No comprendí cómo pudieron tirarlo y taparlo en el baúl de ese viejo carro azul, y partir raudos de allí dejando uno de sus zapatos mocasines en el suelo.

Mis ojos captaron el horror y la sorpresa reflejados en los rostros de los lugareños y transeúntes que, inmóviles, presenciaron la rápida secuencia de ese crimen.

Mientras me arrastraban hacia nuestro auto, miraba atónita a mí alrededor a los obreros de la construcción del local del partido oficialista, inmóviles frente al block o la varilla; a la friturera, tenedor en mano; al paletero pálido y azorado; a profesores y estudiantes de la escuela de artesanía, como clavados frente a los balcones. Todos me parecían aterradas figuras de piedra. Fueron segundos en los que el mundo se detuvo ante mi.

Mientras me arrastraban hacia nuestro auto, miraba atónita a mí alrededor a los obreros de la construcción del local del partido oficialista, inmóviles frente al block o la varilla; a la friturera, tenedor en mano; al paletero pálido y azorado; a profesores y estudiantes de la escuela de artesanía, como clavados frente a los balcones. Todos me parecían aterradas figuras de piedra. Fueron segundos en los que el mundo se detuvo ante mi.

Solo parecía tener vida, la mancha roja que brillaba con el sol y parecía deslizarse en dirección a la cuneta.

Ya en nuestro auto, percibí un fuerte olor a ron. Me sentaron, apretada en medio del sargento que disparó a Homero a la cabeza y del otro que me golpeó en las piernas, conduciéndome en acelerada carrera hacia el Palacio de la Policía, cruzando semáforos en rojo, con la mano pegada a la bocina, y evadiendo con fuertes virajes los obstáculos que encontraban en el trayecto.

Con mis brazos ya libres, abrazaba mi cabeza la que balanceaba sobre mis piernas; ya no gritaba pero repetía con obstinación, una y otra vez, entre sollozos: “¡Oh, Dios mío, qué cobardes, qué asesinos; solo borrachos y entre tantos pudieron matarlo; malditos cobardes! ¿Por qué no lo apresaron si él salio desarmado?”. Nada me respondían; nada les importaba; era como si yo no estuviera ahí con ellos. Más adelante uno dijo, como justificándose, –“era su vida o la mía, ese hombre me disparó y por poco me mata”-. Y yo le repetía, casi sin fuerzas: “mentira, mentira, usted sabe que eso es mentira.”.

Entramos a toda prisa al palacio de la Policía por la parte trasera del edificio, aumentando el revuelo y la expectativa que ya allí había. Cuando aparcaron nuestro auto y poco antes de desmontarme, me sequé el rostro a manotazos; no quería darles el gusto de que me vieran llorando.

Cuando era conducida tomada por un brazo hacia adentro del edificio, el oficial volteó la cabeza y gritó: ¡Registren ese carro!, y se sorprendió cuando también volteé para decir, con igual fuerza en la voz: “Debajo del asiento del chofer hay una pistola Luger; no hay nada más en ese auto; estos malditos asesinos acaban de matar a sangre fría a un hombre desarmado que solo andaba acompañado de su esposa”!

(Durante mucho tiempo me reproché por no haber reaccionado aprovechando ese momento de confusión, mientras me conducían detenida, para tomar esa arma y dispararles a ambos, aunque nos hubiésemos matado al chocar por la velocidad que llevábamos; pero quizás Dios estuvo allí conmigo y no lo permitió).

******

En el cuartito donde primero estuve detenida esa mañana, escuché cómo en la oficina contigua, redactaban y recomponían en una maquinilla, una y otra vez rompiendo las hojas, las declaraciones que del hecho darían a la prensa. Un joven policía, con un fusil y parado muy firme, como un soldadito, vigilaba la única puerta. Miraba de reojo cómo yo daba vueltas y vueltas recorriendo el pequeño espacio; parándome a observar un cuadro de la Virgen de la Altagracia y otro de Joaquín Balaguer y un almanaque en la pared. No me contestaba cuando le decía, como desvariando: “Ay mi hijo, salte de aquí (de la Policía); tu eres un muchacho bueno, te convertirán en criminal, mira cómo mataron a mi esposo; son asesinos, delincuentes; el primero es Pérez y Pérez…ay si, salte de esto….”. El pobre muchacho estaba visiblemente nervioso, mirando a hurtadillas cómo lloraba y me doblaba hacia adelante apretando mi cintura con ambos brazos entrelazados.

En el cuartito donde primero estuve detenida esa mañana, escuché cómo en la oficina contigua, redactaban y recomponían en una maquinilla, una y otra vez rompiendo las hojas, las declaraciones que del hecho darían a la prensa. Un joven policía, con un fusil y parado muy firme, como un soldadito, vigilaba la única puerta. Miraba de reojo cómo yo daba vueltas y vueltas recorriendo el pequeño espacio; parándome a observar un cuadro de la Virgen de la Altagracia y otro de Joaquín Balaguer y un almanaque en la pared. No me contestaba cuando le decía, como desvariando: “Ay mi hijo, salte de aquí (de la Policía); tu eres un muchacho bueno, te convertirán en criminal, mira cómo mataron a mi esposo; son asesinos, delincuentes; el primero es Pérez y Pérez…ay si, salte de esto….”. El pobre muchacho estaba visiblemente nervioso, mirando a hurtadillas cómo lloraba y me doblaba hacia adelante apretando mi cintura con ambos brazos entrelazados.

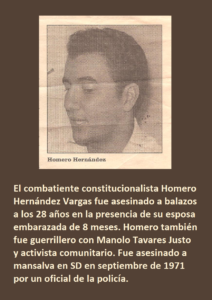

(Foto del teniente Arias Sánchez, señalado como autor material del asesinato del dirigente de izquierda Homero Hernández Vargas, del periodista Gregorio García Castro, y de decenas de jóvenes durante el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer, también era un reconocido narcotraficante de droga y sicarios que mataba por encargo).

Ya más tarde me pasaron a otra dependencia, atravesando el patio; y allí, por rutina tal vez, dos policías también muy jovencitos, me hicieron la prueba de la parafina. Los chicos me dijeron con mucha profesionalidad, antes de ponerme la cera derretida sobre las manos, que la misma estaba un poco caliente pero que no me quemaría. Y yo recuerdo haber pensado que a mi ya nada que me hicieran, podía dañarme más.

Y esa misma tarde, ubicado en un extremo del patio policial, “Macorís”, ex miembro del 1J4, y jefe de la “Banda colorá” (grupo paramilitar balaguerista) y hoy, “ingeniero” Ramón Pérez Martínez, voceaba a todo pulmón– muy emocionado y tal vez hasta muy bebido, con visible interés de que todos les escucháramos,–algo como esto:

–“! Elsitaaa, Elsitaaa, Elsa Peña, Elsa Peñaaaa…..yo no tuve nada que ver con la muerte de Homerito; yo te lo garantizo; yo no estuve ahí, es más, yo te lo juro por mi madre; por lo más sagrado que yo no tuve nada que ver con eso; tú sabes que yo lo admiraba mucho, que era mi líder, que yo quería mucho a Homero Hernández; créeme Elsa Peña, yo no estuve ahí.”!

Uno de los policías, que también me tomaron una foto, al ver que Macorís seguía vociferando y repitiendo, una y otra vez lo mismo y que yo no parecía estar ni escuchándole, me preguntó tímidamente, en más de una ocasión: “Usted no es Elsa Peña; usted no está oyendo lo que le están diciendo; usted no lo conoce, usted sabe quién es?”. Y yo, finalmente, levanté la vista y le contesté con otra pregunta: ¿“Y tú crees que a mí me importa algo de lo que ese hombre está diciendo?; déjalo que se desgañite, escuchar eso no le devolverá la vida a mi compañero”.

Finalmente, me llevaron a la que sería mi celda; una habitación ubicada en la segunda planta del cuartel policial con una camita de una plaza, un pequeño escritorio o mesita con su silla, un lavamos y un sanitario. Me lavé la cara y bebí agua del lavamanos. Casi al amanecer me quedé dormida y pocas horas después, desperté sobresaltada con la fanfarria de corneta con la que cada mañana, se anunciaba la llegada del jefe policial.

Abrí una ventana, miré hacia abajo y vi cruzando al general Enrique Pérez y Pérez con su comitiva. Volví a tener conciencia de mi dura realidad y empecé a insultarlo y a maldecirlo a gritos, llamándolo por su nombre; culpando a todos de asesinos, borrachos, ladrones y cobardes; diciéndoles que debían soltarme pues tenía derecho a asistir al entierro de mi compañero; al que solo podían haber matado de esa forma, malditos borrachos, cobardes…En fin, hice crisis de nuevo. Y oí que alguien, mirando hacia arriba, le dijo a Pérez y Pérez a sus espaldas: “Esa es la viuda de Homero Hernández”. Y fue en ese justo momento que tomé conciencia de mi nuevo estado civil.

Antes de que pudiera darme cuenta de algo más, ya habían abierto la puerta de la pequeña habitación que me servía de celda, y entró como un torbellino el Coronel Francisco A. Báez Mariñez me despegó de la ventana con un empujón, con tal violencia, que fui a tropezar con mi brazo y la boca contra el borde del lavamos. Mientras, me decía con voz frenética que cuando me trajeron a este cuarto, a mi se me había advertido que no debía abrir ni asomarme a esa ventana. ! Cómo si yo en aquellos momentos hubiese estado en capacidad de escuchar o entender sus órdenes! ¡Cómo si ahora, tras saber que ahí estaba el general Pérez y Pérez, el jefe de los que habían ametrallado a Homero, yo me iba a eximir de decirle lo que creía, de tener una reacción, o de exigir mi derecho a estar presente en su funeral para darle a Homero un último beso, un último adiós!

Le grité a Báez Mariñez que yo quería hablar con el Coronel Camilo Rosa; que le avisaran que yo quería verlo, que él era amigo de mis padres, que yo exigía verlo.

Antes de salir, Báez Maríñez debió ver mi boca sangrando y más tarde vinieron a curarme pero no me encontraron porque ya dos policías me habían llevado al piso de abajo, sin decirme que iba a una oficina donde estaba el coronel Camilo Rosa, amigo de mis padres desde que yo era una niña y él, un joven teniente.

Lo noté visiblemente nervioso; y de pié ante su escritorio, hurgaba en papeles sin levantar la vista a mirarme; yo me cubría la boca con papel higiénico y antes de que le hablara me dijo que mis padres ya lo habían llamado y él les había informado que yo estaba bien. Lo interrumpí: –“Camilito, por favor—suplicando– yo solo quiero que me dejen ir al entierro de Homero y si quieren que me vuelvan a traer para acá”—Y me contestó con mi apodo de niña y sin mirarme:–“Cocola, a Homero lo enterraron hoy a las diez de la mañana, recuerda que murió ayer–“

“Que murió no, pensé, que lo mataron”, pero me contuve para no perjudicarlo. (El varias veces avisó a mis padres del peligro que corríamos). Y sin decir ni una palabra más, me di la vuelta y volví con los policías a la habitación. Subiendo las escaleras me dio un fuerte mareo y casi me voy de espaldas, los policías me llevaron tomada de ambos brazos y me sentaron en la cama; uno quedó afuera de la puerta, y el otro fue por el médico, el cual me dijo al llegar que ya había venido y yo no estaba.

Dos de mis dientes incisivos superiores se partieron cuando choqué con el lavamanos, pese a que el brazo amortiguó el golpe, dejándome un hueco en los dientes en forma de V invertida. El médico me encontró sentada en la cama, con la mirada perdida; no me habló más ni yo a él; solo tocó mis labios y encías y se fue. Su acompañante volvió a ponerme un suero y posiblemente un sedante pues me dormí durante casi todo ese segundo día, con una bolsa con hielo sobre la boca.

No respetaron los plazos legales para mantenerme en prisión, pero ese día, jueves al atardecer, me llevaron de nuevo a las instalaciones de la planta baja y me dejaron hablar—solo a través de una ventana abierta–con el abogado, mi madre y mis dos hermanitas menores; las que llegaron llorosas y vestidas de medio luto, trayéndome alimentos y prendas personales. Tras casi cuarenta horas, reparé en que la gente bebe agua y se alimenta; algo que no solo había olvidado yo, también mis carceleros. A mis padres les habían dicho el día anterior que hasta que no me interrogaran no podía yo hablar con ellos, pero aún no lo habían hecho.

Pedí a los policías papel y bolígrafo y le escribí a mi familia, en una media cuartilla de papel marrón de maquinilla– que aún conservo– unas instrucciones relativas al cuidado de la niña: bañarla en la mañana y antes de acostarla pues es muy gordita y se acalora; darle leche bien hervida de la finca de Engombe, de la UASD; etc; Y le mandaba a decir en ese papel a mi padre, al que la noticia de esa tragedia afectó su dolencia cardíaca: “Papá, ya todo pasó, estoy bien; cuídese mucho que mi hija y yo le necesitamos ahora más que nunca.” Y al entregar la nota, forcé una sonrisa con los labios cerrados e hinchados para despedir a mi familia.

A partir de esa noche empezaron a suplirme alimentos; traían en bandeja la comida del club de oficiales, tal como me informaron para que me la comiera, pero solo me apetecía consumir los líquidos, lo demás quedaba intacto. Al tercer día, viernes, cuando me trajeron el desayuno, le dije a los policías que averiguaran adonde era que yo me iba a bañar porque aquí no había ducha. Vinieron a buscarme y me llevaron abajo, a un salín con muchos baños, todos sin puertas; notaron mi extrañeza y me dijeron que el lugar estaba completamente vacío y que cuidarían tras la puerta cerrada para que nadie entrara.

Esa mañana me interrogarían y me sentía apestosa. Me bañé en el último baño al fondo, con parte de la ropa interior que llevaba puesta; me lavé el pelo con jabón de olor. Y pude apreciar mejor mis moratones en los muslos y rodillas, y también en el brazo derecho. Lloraba bajo la ducha pensando que a Homero le perforaron el pecho y la cabeza. Me cambié rápidamente y me puse mi primera prenda de luto: un vestido de fondo negro con grandes flores blancas, recto y enterizo pegado hasta las caderas y luego, la falda al sesgo que hacía vuelos, dejando ver los moratones de mis rodillas. Ese vestido me lo había hecho mi madre en un solo día y me entallaba como si me lo hubiera probado antes.

******

Ya esperando para ser interrogada y sola en una oficina, ubicada al lado de otra donde se escuchaba a oficiales dando las “órdenes del día”, y con un centinela cuidando la puerta; asomo la cabeza y veo venir por el pasillo a algunos policías y entre ellos reconozco a uno, que se impresiona al verme y da un paso atrás para cubrirse. El corazón me da un vuelco y retrocedo hacia adentro de la oficina y me quito de la vista porque sabía que debían pasar por mi frente para llegar hasta donde se escuchaba hablando al Coronel Caonabo Reynoso Rosario, quien momentos antes había mandado a por mí. Cuando van cruzando por el pasillo, los observo sin que me vean y reconfirmo que ahí va el que le dio el tiro de gracias a Homero, y que con su tufo a pólvora y a ron manejó nuestro carro. Era el teniente de la Policía, Juan María Arias Sánchez, aunque en esos momentos aún yo no conocía su nombre; mismo personaje que pocos meses después mató al periodista Gregorio García Castro (Goyito)

El policía que cuidaba la puerta no tuvo tiempo de reaccionar cuando crucé rápidamente hacia el cuarto contiguo y me abalancé directamente sobre Arias Sánchez– pasándole como un bólido por el lado a Caonabo Reynoso– y le agarré la cara con mis dos manos, clavándole las uñas y quedándome con piel de su rostro entre ellas. Reculando se llevaba la mano derecha a la pistola con ademán de no dejársela arrebatar, o de tomarla para defenderse, mientras Caonabo le gritaba, imperioso: ¡Cuidado oficial, cuidado! Ya me tenían dominada, asida por ambos brazos y aún le tiraba patadas entre sus piernas pues él estaba de espaldas contra la pared en una esquina, y con un escritorio a su lado.– ¡Asesino, desgraciado, maldito cobarde; –le gritaba histérica reviviendo aquel momento–mataron a un hombre desalmado; te maldigo mil veces, esto lo vas a pagar, hijo de…!”—

Primera vez que fui esposada en mi vida, y así procedieron a trasladarme, de inmediato, a la cárcel modelo de Honduras, recién estrenada. Antes de partir, esperamos unos minutos abajo en un patio interior hasta que llegaron con la orden de conducencia en un fordel y con mis pocas pertenencias. Cuando ya me montaban en el vehículo, Caonabo Reynoso, asomado a una ventana desde el segundo piso, dijo como para que todos lo escucharan:–“Sargento “Fulano”, dígale al oficial “Fulano” que le envío a esa prisionera porque agredió a un oficial, que tome en cuenta que es una mujer peligrosa.”—

Cuatro policías me conducían y los dos que iban detrás a mi lado, empezaron a provocarme, diciéndome que intentara escaparme, que les “volara arriba” que me iban a meter cuatro tiros en la barriga para que aprendiera a respetar a los hombres, etc etc. Yo no tenía ánimos de discutir ni de escucharles, me estaba sintiendo débil y mareada, como si me hubiera bajado la presión. Ya en Honduras me esperaban; era obvio que les habían llamado y me pasaron de inmediato a una larga y espaciosa celda común con varios camarotes nuevos y bien equipados. Todos ocupados por más de una reclusa, y vestidos con colchas de colores.

Sentada en el piso sobre una manta y acorada en una esquina, noté a una joven cuya cara me parecía familiar, la que de inmediato me hizo señas para que me sentara a su lado. Así lo hice y enseguida me dijo:–“Yo soy Alba Cicelia Alvarado, militante del MPD; tú eres Elsita, la viuda de Homero”; y me echó un brazo por detrás de la espalda, siendo Cicelia la primera persona en abrazarme pues ni mi madre ni mis hermanas pudieron acercárseme antes. Otras presas ya me habían recibido con el clásico alboroto de “carne fresca”. Ella, como era “política” no disfrutaba del privilegio de tener una cama como las demás presas; algunas de las cuales eran trabajadoras sexuales en “la bolita del mundo”, en espera de que su empleador pagara las multas y se las llevara.

“Sí– le dije– y no me siento bien, creo que estoy embarazada pues tengo muchos mareos y un retraso de unos quince días”. Cicelia me dijo que cuando mataron a Homero un policía le tiró el periódico en sus piernas; que el titular del vespertino La Notica en portada decía, con letras bien grandes: P.N. MATA A HOMERO: Le pregunté si ese periódico podría estar en algún lugar por ahí pues quería verlo y me dijo que se lo llevaron enseguida. Ella estaba presa “hasta que se entregara” su esposo, Piro Céspedes, militante del MPD; práctica muy usada por la policía política balaguerista.

Me indicó dónde estaba el baño, y cuando me puse de pie, me desplomé encima de ella; que empezó a gritar: “una ambulancia, una ambulancia”. Cargada en alto me sacaban varios policías pero antes de perder por completo el conocimiento, sentí cómo una de las prisioneras que se abalanzaron sobre mí, me sacaba del dedo mi anillo de matrimonio.

Cicelia había “diagnosticado” posible principio de aborto, así que me llevaron enseguida al hospital de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde me dejaron internada en calidad de presa, tras apostar a dos policías en ambas puertas de la sala. Desperté con un suero puesto y con el pinchazo de una jeringuilla con la que una monjita me tomaba muestras de sangre; también me pidió muestras de orina. Al día siguiente, esa misma monjita me dijo con mucha cautela y en voz muy baja que yo no estaba embarazada, ni había abortado; que la suspensión del “período” se debía posiblemente a estrés pero que no lo dijera a nadie. La dirección del hospital, viéndome tan débil y acabando de pasar por ese trauma, entendió que era abusivo tenerme en prisión y, contrario a los resultados de la prueba de embarazo, dijo a la Policía y también a la prensa, que determinarían si estaba embarazada y que me harían otros estudios; dejando en medio de una nebulosa un diagnóstico preciso. El doctor Vinicio Calventi era el director de la maternidad.

Confieso que me llenó de tristeza el haber perdido la efímera ilusión de poder tener otro hijo de Homero, quizás un varón que llevara su mismo nombre y que atenuaría mi pena, y la de nuestras dos familias.

Una estudiante de medicina que me conocía, se me acercó y me tomó la presión y escondió bajo mis sábanas recortes de periódicos con las noticias relativas a todo lo que se había escrito desde el miércoles hasta este día, los que llevé a los baños envueltos en una toalla para poder leerlos. Me contó pormenores del funeral de Homero, y se alejó antes de que los policías les llamaran la atención.

Más tarde llegaron mis padres, hermanas y otros familiares míos y de Homero y se creó un pequeño disturbio en la puerta, pues los policías alegaban que no era día de visita, y que sus órdenes eran de no dejar pasar a nadie. Finalmente, autoridades del hospital intercedieron, logrando que al menos dejaran pasar a papá y a mamá, trayéndome comida. Mamá me dijo que la familia daría una rueda de prensa con los abogados exigiendo mi inmediata libertad por mi delicado estado de salud y porque no había acusación ninguna en mi contra, pasadas ya más de 48 horas.

Le pedí a mis padres que les dijeran a mis demás visitantes que se asomaran a la puerta para verlos y saludarlos desde mi cama, pero cuando se pararon del lado afuera de la puerta de la sala llena de mujeres paridas o embarazadas, me levanté y fui hasta ellos, desafiando a los policías y me abracé llorando a mi cuñado Hidalgo, el mayor de los hermanos de Homero, y así lo hice con cada una de las personas que estaban ahí. Los policías me llamaban la atención; estaban nerviosos; entendían el drama humano pero no sabían cómo manejar la situación.

Los médicos no los querían parados en las puertas porque alegaban que necesitaban privacidad para examinar a las pacientes; decían que ellos solo debían cuidar las puertas pero del lado afuera de la sala; que no era preciso que me estuvieran mirando permanentemente porque no había ningún otro lugar por donde yo me pudiera escapar.

El sábado fue otro día horrible para mí, pues en ese ambiente tan deprimente, sentía que las horas no pasaban nunca. Ya en la tarde me paré de la cama y fui hasta donde uno de los policías, bien jovencito él, y le dije: —“Mira muchacho, hazle saber a tus superiores lo que te voy a decir: diles que yo no voy a aguantar mucho aquí, que resuelvan ponerme en libertad porque me voy a vestir y voy a pasar por delante de ti y tú tendrás dos alternativas: matarme o dejarme ir; y las dos son complicadas para ti”—Me contestó muy serio que él cumplía órdenes y que si yo intentaba salir por esa puerta, lo iba a poner en el compromiso de detenerme de la forma que fuera necesaria. Le dije, bueno, pues ve sobando ese fusil porque mañana por la mañana me baño, me visto y salgo por esa puerta; te lo juro por Dios, estás avisado; solo te falta avisarles a tus jefes. (Años después ese mismo policía me vio en una oficina del IDSS y me recordó que él era ese policía a quien yo había puesto en tremendo aprieto).

El domingo en la mañana vino el mismo joven policía muy sonreído, avisándome que pronto yo me iría para mi casa. Y así fue, fui puesta en libertad sin que en ningún momento me interrogaran; solo querían ganar tiempo para que los diarios publicaran y especularan con su versión oficial de los hechos, antes de que yo contara cómo acontecieron. Esa era una verdad a media porque me enteré más tarde de que, después de la insultada que le di al general Pérez y Pérez, este había dicho en privado que “la viuda de Homero se va a podrir en la cárcel; no va a salir mientras yo sea jefe de la Policía”.

Mi madre dio la rueda de prensa y también habló con Rafael Herrera Cabral, emparentado con mi padre por los Cabral; quien publicó en el Listín Diario, al igual que otros medios, las palabras de mamá diciendo que ya se había perdido una vida, la de Homero, y estaban en riesgo las de mi padre a quien le había dado un infarto cardíaco y la de la criatura que yo esperaba, pues me encontraba recluida bajo prisión hospitalaria. (De esa información es que siempre se repite que yo estaba embarazada cuando mataron a Homero pero, como he dicho, no era cierto).

A media mañana del domingo fui entregada a mis padres en presencia de muchos periodistas que nos siguieron hasta mi casa materna, lugar donde la policía hizo firmar a mamá un ridículo papel o “acuse de recibo”. (La recuerdo apoyada sobre la capota de su auto, firmando el papel. Ya antes yo había firmado otro por haber recibido el anillo de matrimonio, recuperado, ante mi insistencia, por la policía).

Mi hogar ya no existía; mi madre había hecho una mudanza apresurada por temor a que los paleros arrasaran con todo. El doctor Luis Ibarra Ríos la ayudó a desmontar nuestra biblioteca y me guardó todos los libros; cuando pude ir por ellos, ofrecí regalarle el que eligiera y se lo dediqué.

Al llegar a mi casa materna, cargué a mi niñita y la abracé y besé mucho, y ni la presencia de extraños pudo evitar que volviera a llorar. Nos sentamos en la sala donde la prensa tomó mi versión de los hechos, la que también ignoraban mis padres, quienes en silencio escuchaban lo que les contaba. Por las preguntas que me hacían los periodistas, me enteré de las mentiras que había vertido la Policía en sus declaraciones.

Dijo que íbamos fuertemente armados, y presentaron varias armas largas y cortas y otros pertrechos militares, supuestamente encontradas en el pequeño Volkswagen y con las cuales, según ellos, atracaríamos ese día al Hipódromo Perla Antillana; siendo los mismos periodistas quienes les recordaron que ese día estaba cerrado, pues no abría los miércoles, y poniendo en duda un atraco a tantas casillas por solo dos personas; ahí la PN se sacó de la manga que tras nosotros iban otros compañeros en varios vehículos pero que se les escaparon. Todos rieron cuando Emilín Herasme Peña recordó que en esa ocasión de la rueda de prensa de la PN, le dijo a la policía: “¿Todos esos datos y ustedes no sabían que habían matado a Homero Hernández; no sería que ustedes estaban informados de que pasaría por ahí y lo esperaron con una emboscada?

La policía sabía que nadie le creería, pero tampoco le importaba. Matar a esos muchachos era ya rutinario en el gobierno de Balaguer; (cuyo partido sigue vigente a causa de la corrupción y del oportunismo de todos los partidos del sistema que lo valoran como rémora y ramera, útil en las elecciones). A la PN se le ocurrió decir que se enteraron de que al que habían matado era a Homero Hernández, cuando yo me identifiqué como su esposa; además, que yo había herido de bala en una rodilla a un policía, al que nunca presentaron. En ese momento levanté mi falda y les mostré parte de mis muslos y rodillas amoratados e inflamados, pero les pedí no tomar fotografías.

El 15 de octubre de 1971, a poco menos de un mes de la muerte de Homero, Balaguer, como era su costumbre, movió fichas en su tablero y destituyó al general Pérez y Pérez de la jefatura policial, y puso en el cargo al también general Neit Nivar Seijas; quien lo primero que hizo– pese a la supuesta malquerencia entre ambos– fue ascender de rango a varios militares envueltos en el crimen de mi compañero; incluido, por supuesto, a Juan María Arias Sánchez, el del tiro de gracia y que exhibía en su muñeca, cual trofeo de guerra, el reloj que perteneció a Homero.

Ese mismo Arias Sánchez, que tenía un prontuario de muertes y abusos, se vio envuelto pocos meses después en el asesinato del periodista Gregorio García Castro. Estando yo en el exilio en México, al enterarme de esa noticia, llamé a los diarios identificándolo como el que dio el tiro de gracia a Homero y publicaron mis declaraciones.

Arias Sánchez fue ascendiendo de rango hasta que, pasados los años, y durante el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, fue puesto en retiro con el rango de general. Se retiró a su finca en Baní y desde allí, con ex policías, dirigía una banda de sicarios a sueldo que cometían asesinatos por encargo de narcotraficantes que operaban, principalmente, en los Estados Unidos. Descubierto, juzgado y condenado, murió un año después en la cárcel de La Victoria. La familia alegó que lo habían envenenado.

(Este artículo fue publicado por primera vez en el décimo aniversario de la muerte de HHH. El próximo 22 de septiembre se cumplen 50 años de ese crimen. Y lo sigo publicando “para que no haya olvido”).